メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺言書の作成を検討しているものの、「何から始めればよいのか」、「できるだけ手軽に作成したい」と考えていらっしゃる方も多いかと思います。そのような方におすすめしたい遺言書の作成方法として、「自筆証書遺言」があります。 ただし、自筆証書遺言は、書き方を間違えるとせっかく書いた遺言書が無効になってしまうリスクがあるため注意深く作成しなければなりません。 このページでは、自筆証書遺言の書き方や注意点等について詳しく解説していきます。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことです。一般的に、遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。 自筆証書遺言は、費用がかからず、自分ひとりで作成できるため、最も気軽に作れるといえます。しかし、厳格な作成要件があるためにミスを犯しやすく、要件を満たしていないと法的に無効になるおそれがあるため注意が必要です。 3種類の遺言書がどのようなものであるかについては、表でご確認ください。

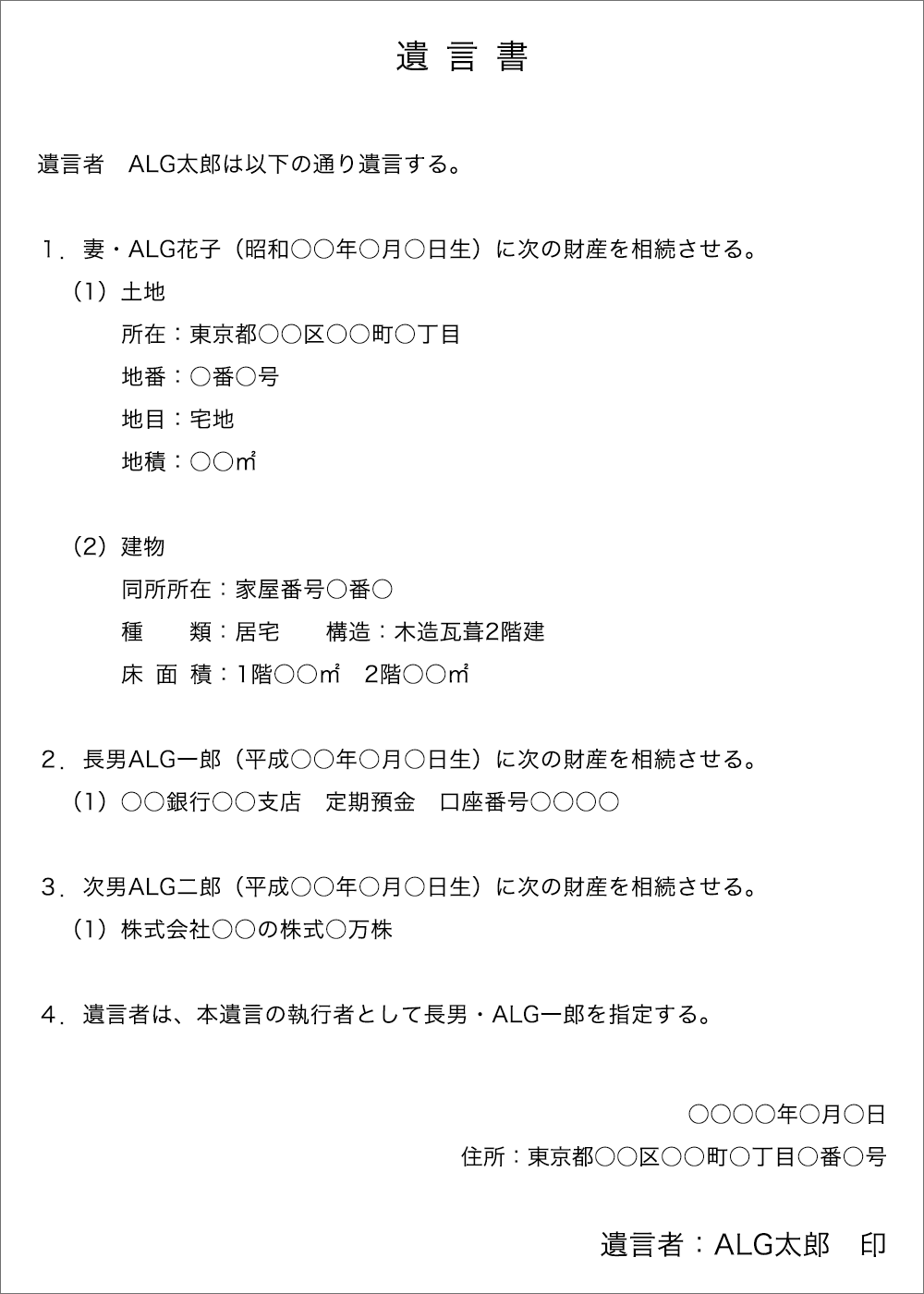

| 自筆証書遺言 | 遺言書の全文を自筆して作成し、記名押印した遺言書 |

|---|---|

| 公正証書遺言 | 遺言者が口頭で伝えた内容を基に、公証人が作成した遺言書 |

| 秘密証書遺言 | パソコン等によって作成した遺言書に記名押印して封印し、公証役場で存在を確認してもらう遺言書 |

自筆証書遺言のメリットとデメリットは以下のとおりです。

<メリット>

<デメリット>

遺言書を作成するときに、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが向いているケースもあります。 公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りして作成する遺言書のことです。公正証書遺言のほうが良いと考えられるケースとして、次のような場合が挙げられます。

作成費用や手間、時間はかかりますが、公正証書遺言は無効になるリスクが低いものです。 弁護士が公正証書遺言の作成を手伝うこともできるため、作成を考えている場合には事前に相談することをおすすめします。 公正証書遺言に関しては以下のページで解説していますので、ご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

自筆証書遺言は、遺言書であることが分かるように「遺言書」等の文言を明記しながら、万年筆やボールペン等の消えない文房具を用いて自筆します。 押印することも忘れないようにしましょう。

自筆証書遺言は、民法968条において「遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。 また、同条3項では訂正や加筆の方法を守るように定められています。 自筆証書遺言を作成するときには、これら4つの要件を守れば、法的効力を持たせることができます。

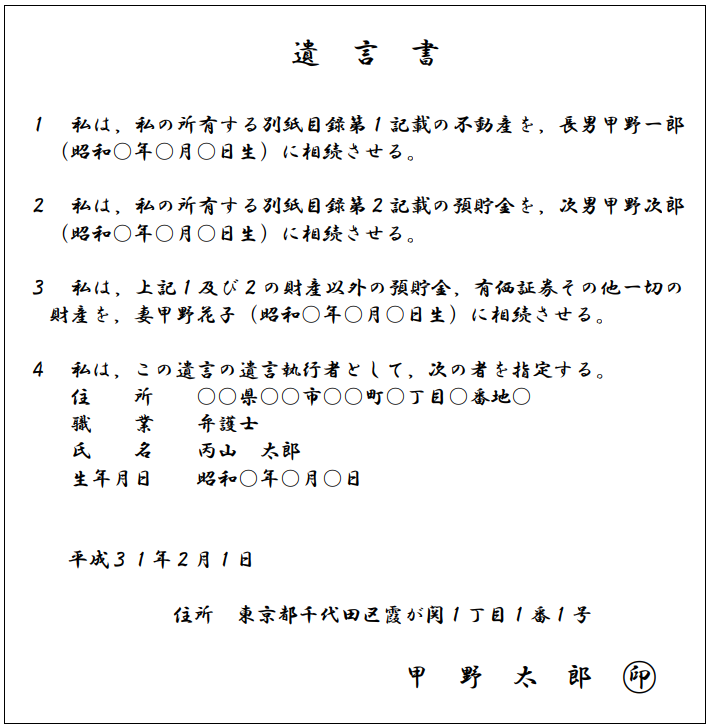

自筆証書遺言は、基本的にすべての内容を自分の字で書かなければなりません。パソコンで作成したものや、代筆されたものは無効となります。 ただし、「財産目録」については例外とされています。 財産目録とは、資産の内容や負債の内容を一覧にした書類のことです。この書類については、パソコンでの作成や代筆、預貯金通帳の写しや不動産登記簿のコピーの添付等によることが認められています。ただし、全ての書面に記名押印しなければなりません。

遺言書の署名は、分かりやすいように、戸籍に記載されている本名をフルネームで書くことをおすすめします。芸名やペンネームでも本人と特定できれば無効にはなりませんが、トラブルを招いてしまうリスクがあります。 また、遺言書を書き終えたら、押印をします。遺言書が数枚に渡る場合には、契印(割印)をしておく必要があります。印鑑は認印や拇印(指印)でもかまいませんが、特段の事情がなければ実印を使用した方が後の紛争を回避できるため、妥当です。 遺言者の署名と押印がない遺言書は無効となります。さらに、実印を押す場合は印鑑証明書を添付しておくとよいでしょう。

遺言書がいつ作成されたものかわかるように、作成日を正確に記載します。「〇年〇月吉日」「某日」といった、作成日が特定できない表現を使うと無効になるため注意しましょう。 また、作成日も自筆しなければならないため、日付印などを使用すると無効になります。 遺言書が複数作成されている場合には、作成日が一番新しいものを有効と扱います。その際、日付がなければ、どの遺言が死亡時の被相続人の意思を表したものかわからず無効なものとして扱われます。

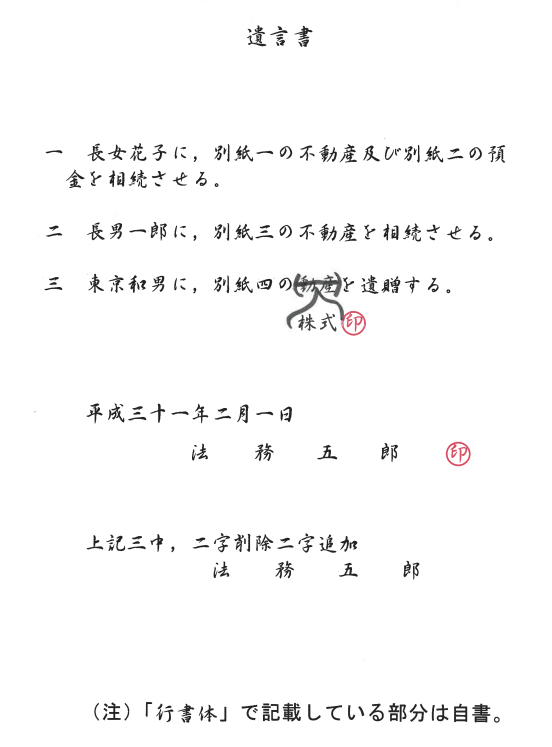

遺言書を書き損じたときや、内容を追記したいときの「加除訂正」の方法が定められています。その方法を守らなければ、訂正が無効となったり、訂正しようとした部分の遺言が無効となったりするおそれがあります。 訂正方法は次のとおりです。

この訂正方法に従わず、修正テープや塗りつぶしによって訂正しようとすると、遺言書を作成した意図が正確に反映されなくなるリスクが高くなるため注意しましょう。

以下で、要件を満たした自筆証書遺言の見本や財産目録の添付方法、訂正方法などを紹介します。 自筆証書遺言書作成の流れは、次のようになっています。

法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、必要な余白を設ける等、決められた書式に従う必要があります。詳しくはリンク先を参照してください。

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式の注意事項(法務省のサイトへ)なお、法務局において遺言書の形式のチェックは受けられますが、内容についてのアドバイスは受けることができません。保管してもらう前に、念入りに確認しましょう。

遺言書を作成する前に、財産をすべて調べる必要があります。 財産を調べるときに注意するべきなのは、相続財産には預貯金や不動産、株式といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金や公租公課(固定資産税や都市計画税等)といった消極財産(マイナスの財産)も含まれることです。 遺言書に記載のない財産がある場合は相続人の間で分け方を話し合うことになるため、トラブルのもととなる可能性があります。相続財産に記載漏れがないよう気をつけましょう。 財産調査に関しては、以下のページで詳細に記載していますのでご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

自身の財産を把握できたら、それらの財産に関する資料を集めます。

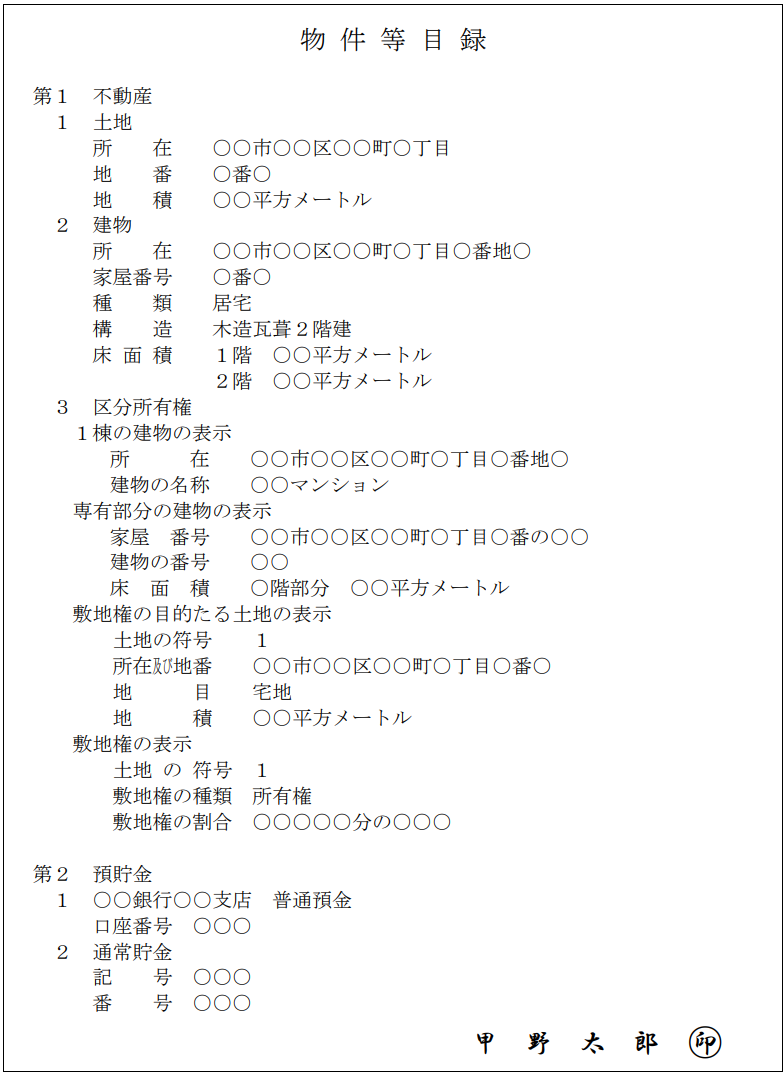

財産目録とは、所有している財産を一覧にした書類です。財産目録を添付することによって、相続させる財産を遺言中に列記する必要がなくなります。ただし、財産を特定するために、記載は正確に行いましょう。 各財産について、表に挙げたような項目を記載する必要があります。

| 預貯金 | 金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人 |

|---|---|

| 不動産(土地・建物) | 所在・地番/家屋番号・地目/種類/構造・面積・評価額・名義人等 |

| 株式/有価証券 | 種類・株式の銘柄/証券会社の名称・数量・評価額・名義人 |

| 生命保険 | 保険会社の名称・保険の種類・証書番号・解約返戻金・受取人 |

| 動産 | [自動車]メーカー・登録番号・車体番号・評価額 [時計]製造番号・評価額 |

| 負債 | 債権者・返済残金・名義人・返済日 |

自筆証書遺言であっても、添付する財産目録については、パソコンや代筆等で作成することや、登記事項証明書などのコピーを添付すること等が可能となりました。

遺言によって、誰に、どの財産を、どのくらいの割合で相続させるかを決めます。 このとき、遺言書に記載する文言を「半分ずつ」や「任せる」「託す」などあいまいなものにするとトラブルの原因になってしまいます。 必ず、長男には「〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号○○○○」等の書き方により、相続させる財産を明記するようにしましょう。ただし、口座の残高は変動する可能性が高いため記載する必要はありません。 遺産を与える相手として、法定相続人以外の人を指定することも可能です。法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますが、配分を決めるときには注意が必要です。 あまりにも不公平な内容だと、兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限の取り分である「遺留分」を侵害して、トラブルの原因となるおそれがあります。

自筆証書遺言を作成するときに、用紙や筆記具の指定はありませんが、損傷等を防ぐために、長期保存に耐えられる用紙とペンを使用しましょう。少なくとも、鉛筆や水性ペン、消せるペン等は使わない方が良いでしょう。 遺言書の書式についても、厳密に定められているわけではありません。そのため、縦書きでも横書きでも有効になります。 ただし、住所や氏名、生年月日、登記簿や預金通帳の情報等を記載する場合には、戸籍謄本などの情報を正確に記載するようにしましょう。

自筆証書遺言を作成し終えたら、封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封印をしておきましょう。封入・封印をしていなくても無効にはなりませんが、改ざんを防止するためにもした方がよいでしょう。

自筆証書遺言で法的効力が認められる事項は、相続分の指定など財産に関するものが代表的です。 しかし、財産の処分に限られるものではなく、以下の事項についても遺言できます。

他にも、遺言書の効力について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

自筆証書遺言を作成するにあたり、知っておくべきことや気をつけておくべきことについて、以下でご説明します。

基本的に要件を守っていれば書式は自由ですが、自筆証書遺言が無効になる場合として以下のケースが挙げられます。

さらに詳しいことを知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、遺産の最低限の取り分のことです。 「すべての遺産を長男に相続させる」などあまりに不公平な遺言はほかの相続人の遺留分を侵害することになります。他の相続人から受け取れなかった遺留分に相当する金銭を請求する「遺留分侵害額請求」がなされることによって紛争が生じるおそれがあるので注意する必要があります。 遺留分に関して、詳細は以下のページをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

法務局以外で保管されていた自筆証書遺言については、開封前に家庭裁判所で遺言書の内容を確認する「検認」手続きが必要になります。検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるおそれがあるので注意しましょう。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

自筆証書遺言書の保管場所は、遺言者が自分で決める必要があります。 しかし、次のような方法で保管することについては注意が必要です。

これらの方法で保管すると、死後に発見されないおそれや改ざん・破棄・隠匿のおそれ、取り出すための手続きが煩雑になるなどのデメリットがあるのでおすすめできません。 そこで、望ましい保管方法について次項より解説します。

遺言書は、弁護士に預けることも可能です。 弁護士は守秘義務を負うことが弁護士法や刑法によって定められており、職務上知り得た情報を第三者に漏らすことはありません。そのため、遺言書の内容だけでなく、存在自体を秘密にすることも可能です。もちろん遺言書が改ざんされるおそれもありません。 また、弁護士は必要に応じて相続人に連絡をすることもできるため、相続人に遺言書を見つけてもらえないという心配もありません。安全な保管方法として、弁護士に預けることをぜひご検討ください。

2020年7月10日から、全国の法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。それ以前に作成した遺言書でも、保管してもらうことは可能です。 保管してもらうときには、必ず遺言者本人が法務局に出向きますが、遺言書の形式を確認してもらえるだけでなく、家庭裁判所による検認の必要がなくなります。 また、法務局は原本を保管するだけでなく、遺言書の内容を別途データとして保管します。そのため、遺言書が消失するリスクがほとんどなくなります。 法務局で自筆証書遺言を保管してもらうと、手数料がかかります。いくらかかるのかは、以下のサイトでご確認ください。

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省のサイトへ)弁護士に自筆証書遺言の作成について依頼すると、次のようなメリットがあります。

自宅の机の引き出しや金庫、本棚、仏壇等は、最も手軽に保管できる場所ではありますが、簡単に見つけられてしまい、改ざんされるおそれがあります。反対に、自身の死後に見つけてもらえず、作成した遺言書が無意味になってしまうリスクもあります。遺言書を家族や親族に預けることは、改ざん・破棄・隠匿のおそれがあるため、おすすめできません。預かった人がそのような行為をしなくても、他の相続人から改ざん等を疑われるおそれもあります。友人や知人に預けたとしても、どちらが先に亡くなるか分からないため、こちらもあまりおすすめできません。銀行の貸金庫は、比較的安全な保管場所といえます。しかし、貸金庫は契約者が亡くなると一時的に開閉が停止され、相続人全員の同意がなければ開けることができない仕組みになっており、手続が非常に煩雑です。

遺言書の作成は、遺言者が相続についての希望を実現するための有力な手段です。遺言書があれば親族同士の無益な争いを防げられる可能性が高くなるため、資産の有無にかかわらず、作成を検討するべきです。 しかし、自筆証書遺言は不備で無効になりやすいため、安易な自筆証書遺言は紛争をさらに広げるおそれがあります。 法律の専門家である弁護士であれば、遺言書にミスや不明確な部分がないかを確認して助言を行うことができます。また、法定相続人を調べるための調査や、相続財産の調査等も任せていただくことができます。 遺言書が無効となってしまうことを防ぎ、自らの意思をしっかりとご遺族に伝えるためにも、遺言書を作成する際にはぜひ弁護士にご相談ください。