メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

民法では、相続人になれる者の範囲や、相続する順位が定められています。この決まりに従って相続財産を分配する義務はありませんが、相続順位を知ることは、円満な相続を実現するために必要です。 この記事では、相続権の順位や相続する割合、孫や甥姪の代襲相続、養子縁組した子の相続、相続順位に従わないケース、遺留分等について解説します。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

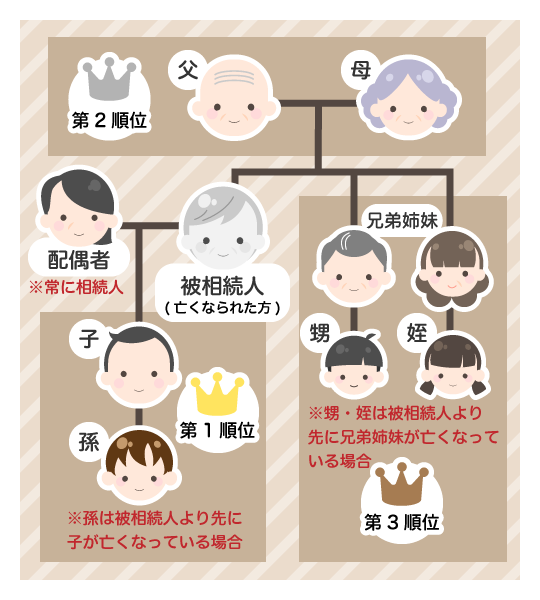

民法で定められた相続人を法定相続人といいます。法定相続人には、被相続人の配偶者と血族がなります。 被相続人の子や親、兄弟には表のような優先順位があります。

| 第1順位 | 子供(死亡している場合は孫)(=直系卑属) |

|---|---|

| 第2順位 | 親(死亡している場合は祖父母)(=直系尊属) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪) |

同じ順位の者が複数いる場合には、全員が相続人となります。

合わせて読みたい関連記事

亡くなった方(被相続人)に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人となります。そのため、配偶者には相続順位がついておらず、ほぼ確実に遺産が受け取れます。 なお、別居中や離婚協議中であっても、離婚届を提出して受理されていなければ、配偶者として相続人となります。 被相続人が独身者であった場合や、配偶者が先に亡くなっていた場合には、第1順位~第3順位の者だけが相続人になります。相続人となるのは、あくまでも法律上の婚姻関係である「配偶者」なので、内縁関係や事実婚のパートナーは法定相続人になることができません。 独身である被相続人の相続について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

被相続人に配偶者がいれば、配偶者と子が、いなければ子のみが相続人となります。 養子や認知されている子であっても、相続順位は婚姻により生まれた実子と同じように扱われます。胎児の場合には、死産でなければ、生まれていた場合と同様の相続分があります。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者と親がともに相続人となり、配偶者がいなければ親のみが相続人として扱われます。 両親がすでに亡くなっていて、祖父母がまだ生きているケースでは、祖父母が相続人となります。

被相続人に配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が相続人で、いなければ兄弟姉妹のみが相続人です。 異母兄弟や異父兄弟でも相続人となりますが、被相続人と両親が同じである兄弟姉妹も相続人であるケースについては、法定相続分は両親が同じ兄弟姉妹の1/2です。

養子の相続について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

本来であれば法定相続人になる予定であった者が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、代襲相続が発生して、亡くなった者の子(被相続人にとっては孫や甥姪)が相続します。 このとき、相続順位は、先に亡くなっていた者と同じになります。 なお、被相続人の子だけでなく、孫も先に亡くなってしまった場合には、被相続人のひ孫が相続します。 一方で、甥姪が先に亡くなったとしても、その子は代わりに相続することができないという違いが設けられています。 また、養子縁組が成立する前に、養子に子が生まれていた場合には、代わりに相続することができません。成立後に生まれた子については、代わりに相続できます。 縁組と出生のタイミングが近いケースについては、結論が大きく変わるため、養子縁組が成立した日付に注意しましょう。

孫や甥姪が法定相続人になるケースについて知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

| 相続人 | 相続する割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 全て |

| 配偶者と子 (第1順位) | 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2 |

| 配偶者と親 (第2順位) | 配偶者 2/3、親(父母で) 1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 (第3順位) | 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4 |

相続割合は民法に定められており、これを法定相続分といいます。同順位の相続人が複数いる場合には、人数で等分します。 例えば、相続人が配偶者と子2人(子A、子B)の場合、各々の相続分は次のとおりです。

| 相続人 | 相続分 |

|---|---|

| 配偶者 | 2分の1 |

| 子A | 4分の1(2分の1×2分の1) |

| 子B | 4分の1(2分の1×2分の1) |

しかし、この相続分に従う必要はないので、遺産分割協議によって異なる割合による相続も可能です。

相続人の構成による法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

相続順位は民法に定められていますが、これに従う義務はありません。次のようなケースでは、相続順位とは異なる相続が行われます。

これらの場合について、次項より解説します。

遺言書による指定は、相続の順位よりも優先されます。そのため、複数の子がいる被相続人が、遺言書に「長男に全財産を譲る」といった内容の指定をした場合であっても、基本的にはその内容に従って相続財産を分けなければなりません。 また、法定相続人でない友人などに対して、遺言書により相続財産を贈ることも可能です。 ただし、残された家族の生活への影響を抑えるため、「遺留分」が設けられています。 遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障されている相続財産の取り分です。遺留分を受け取れなかった者は、「遺留分侵害額請求」によって、受け取れなかった相続財産に相当する金銭などを取り戻すことができます。 遺言書で遺留分を侵害すると、相続トラブルを招くおそれがあります。トラブルを防ぐために、遺言書を作成するときには弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

相続人が相続放棄した場合には、代襲相続が発生しないため、次順位の相続人に相続権が移ります。 例えば、第1順位の子が相続放棄すると、第2順位の親が相続人になります。 相続放棄は、異なる相続順位の者が同時に手続きすることはできないため、先順位の相続人の相続放棄が受理されてから、手続きが可能となります。 また、第3順位にあたる複数の兄弟姉妹が法定相続人であるときに、そのうちの1人が相続放棄をすると、残った兄弟姉妹が同じ割合で相続することになります。 なお、第2順位の親から祖父母へと移る場合は「代襲相続」ではないので、被相続人の両親が相続放棄をすると、祖父母に相続権が移ります。

相続放棄については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

相続欠格に該当する者や、相続人廃除された者については、被相続人の配偶者や子であっても相続人になりません。 ただし、被相続人の子や兄弟姉妹が相続欠格または相続人廃除によって相続権を失っていたとしても、相続権を失った者の子(被相続人の孫や甥姪)が代襲相続することが可能です。 また、代襲相続ではないものの、第2順位の親が相続欠格等になっている場合には、代わりに祖父母が相続人になります。 ただし、配偶者が相続欠格等になっていても代襲相続は発生しません。

| 相続欠格 | 相続欠格とは、遺言書を偽造したり、ほかの相続人の命を脅かしたりなどの行為をした際、その人物の相続権を、被相続人の意思に関係なく失わせること |

|---|---|

| 相続廃除 | 相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱などがあったとき、被相続人自身の申立てによって、その者の相続権を失わせること |

相続欠格、相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

さまざまなケースにおける相続順位はただでさえ複雑で、相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていたり、誰かが相続放棄をしたり、再代襲相続が起こったりすると、さらに複雑になります。 遺産を分けるにはまず相続人を特定し、必要な資料を集めなければなりませんが、弁護士にご依頼いただければ、相続に関する疑問にお答えすることはもちろん、それらの手続きも代行します。 「誰が相続人になるのかわからない」といったお悩みや、「自分は相続人になるのか」、「遺言書を残したいが誰が相続人になるのか」等、ご不安やお悩みに適格にお答えし、相続全般をサポートいたします。どんな小さなお悩みやご不安、疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。