メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺産分割協議が成立したら、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。 そこで、今回はこの遺産分割協議書について、作成すべき理由や作成方法、記載例などについて解説します。 また、よくある質問についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決まった内容をまとめた書面です。また、遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産の分割について法定相続人全員で行う協議のことです。 協議による合意によって遺産分割協議書を作成すれば、合意内容を証明することができます。 遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、不備が生じやすく、トラブルの原因になるおそれがあります。なるべく、弁護士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。 遺産分割協議で話し合う具体的な内容や話し合いの流れなどは、下記の記事で説明しています。ぜひご一読ください。

合わせて読みたい関連記事

遺産分割協議書は、遺産分割協議を行ったときには必ず作成するべきです。なぜなら、当事者のトラブルを防ぐことができるだけでなく、合意内容を対外的に証明するときにも用いることができるからです。 ただし、次のようなケースでは、遺産分割協議を行う必要がないため、遺産分割協議書も作成する必要がありません。

遺産分割協議書が必要な手続きと、提出先を下の表にまとめたのでご覧ください。

| 遺産分割協議書が必要な手続き | 遺産分割協議書の提出先 |

|---|---|

| 預金の名義変更・払い戻し | 金融機関 |

| 株式の名義変更 | 証券会社 |

| 不動産の相続登記 | 法務局 |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |

| 相続税の申告 | 税務署 |

これらの手続きのうち、不動産の相続登記は、所有者を意味する「登記名義人」を被相続人から相続人に移転する手続きです。この手続きは、2024年4月1日から義務化されます。

合わせて読みたい関連記事

遺産分割協議書を作成しておけば、以下のように、トラブルを防止することが期待できます。

【紛争の蒸し返しを防ぐ】

遺産分割協議書を作成しておけば、相続人から協議のやり直しを求められるトラブルを防止できます。

【誰がどの遺産を相続したかを明らかにできる】

遺産分割協議書を作成すれば、協議で決めた内容を、正確に記録して保存しておくことができます。そのため、遺産分割協議において、誰がどの遺産を相続したのかを把握できます。

【遺産を勝手に処分されるリスクを下げることができる】

遺産分割協議書があれば合意内容を証明することができるため、自分が相続した遺産を他の相続人に処分されてしまっても、取り戻せる可能性が高まります。

遺産分割協議書について、作成の期限は定められていません。しかし、あまり先送りにせず、相続開始から半年程度を目途に作成すると良いでしょう。 これは、相続税の申告が相続開始から10ヶ月以内とされており、それまでに手続きができなければ配偶者控除等が受けられず、相続税が高くなってしまうリスクがあるからです。

遺産分割協議書は、主に次の流れで作成します。

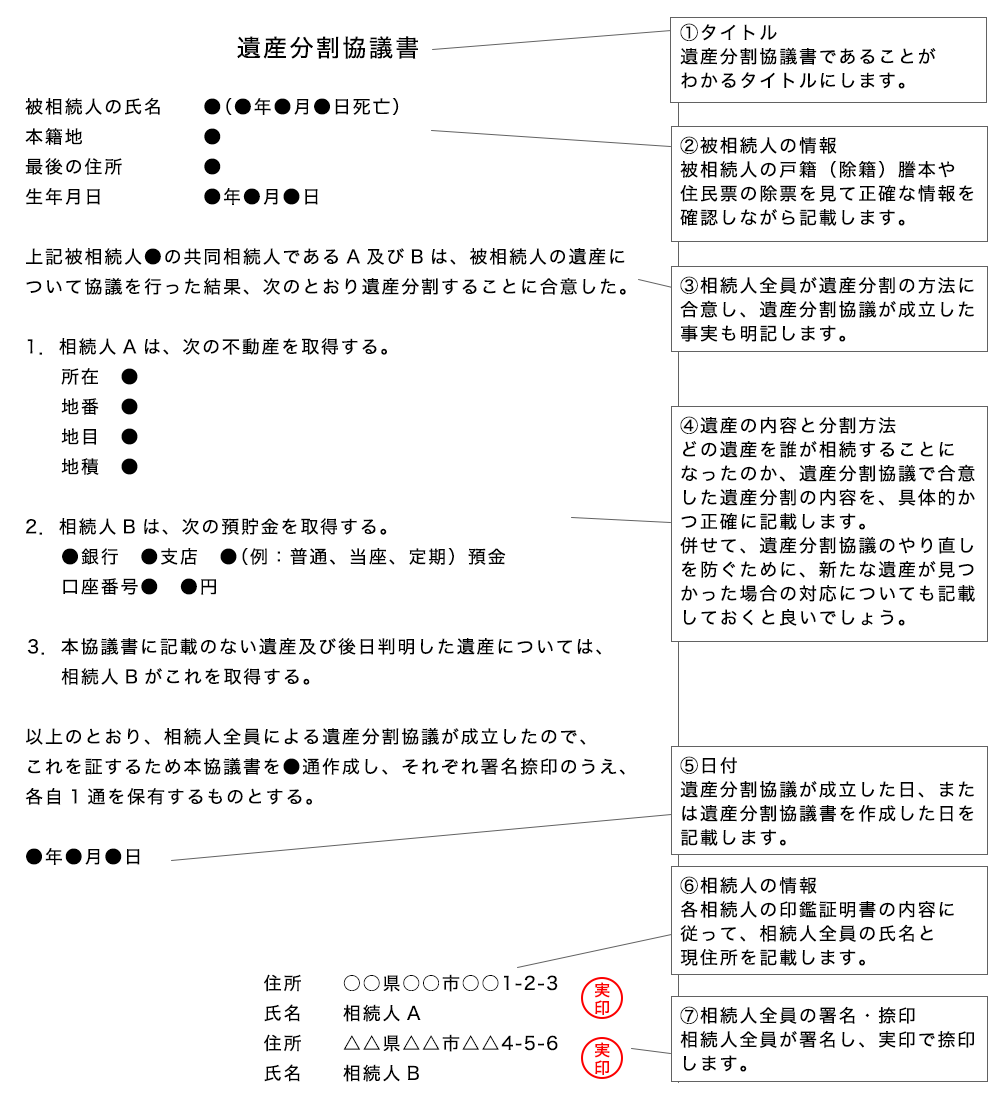

遺産分割協議書に決まった書式や形式はありませんが、次に挙げる事項は明確に記載しましょう。

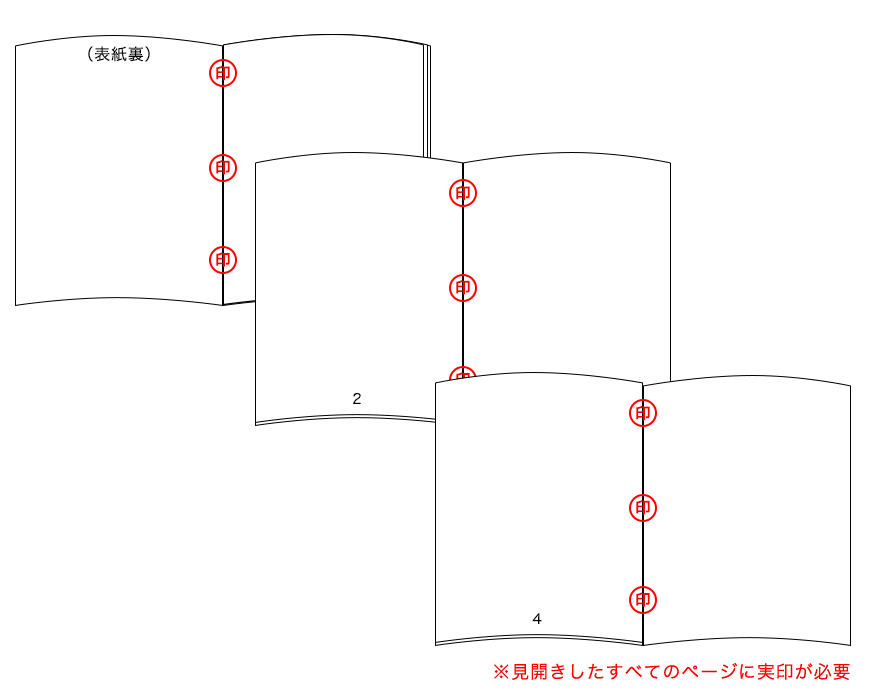

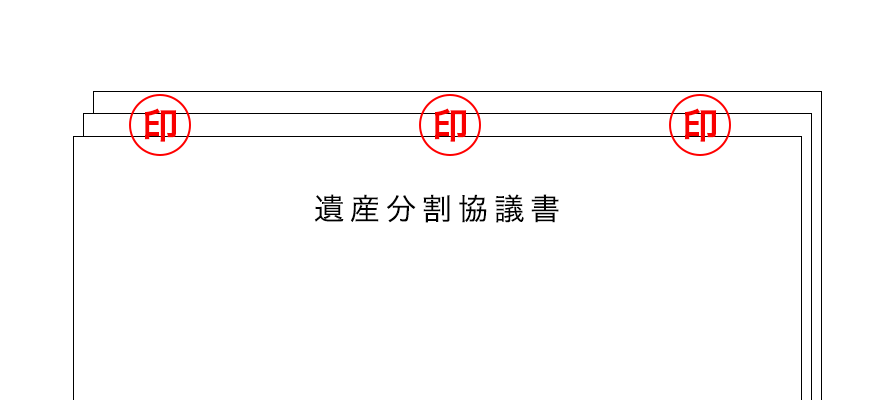

なお、遺産分割協議書が複数枚になった場合には、以下のように各自の実印を契印や割印として押します。

遺産分割協議書の書式や形式は決まっていないので、自分たちで自由に決めることができます。そのため、パソコンで打ち込んだものを印刷する方法でも、手書きで作成する方法でも構いません。また、用紙の種類やサイズ、使うペンの種類なども好きに決められます。 遺産分割協議書には、次に挙げる事項を記入します。

遺産分割協議書を1枚の紙にまとめるときには、下のように記載すると良いでしょう。

預貯金を相続する場合の遺産分割協議書には、相続人のうちの誰が、どの金融機関の口座にある預貯金を相続するかを明記する必要があります。ただし、口座の残高は変動する可能性があるため、詳細な金額は明記しない方が良いでしょう。金額が変動した場合であっても、全額を相続できる等の扱いは明記するようにしましょう。 なお、1つの口座の残高を複数の相続人に分配するケースでは、その旨を記載した遺産分割協議書を提出しても、銀行が応じてくれないリスクがあります。そのため、代表して引き出す者を定めるか、代償分割によって分配する方法を検討しましょう。

不動産を相続する場合の遺産分割協議書には、相続人のうちの誰が、どの不動産を相続するかを明記する必要があります。 このとき、対象となる不動産を特定するために、法務局で取得できる「登記事項証明書」に記載されている「所在」や「地番」等を正確に表示しなければなりません。 なお、不動産の相続登記を行うことだけが目的であれば、不動産についてのみ記載しても問題ありませんが、なるべく現金や預貯金など相続全体についての遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成する際には、下記の書類が必要になります。

遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の実印が必要といえます。 そもそも実印とは、市区町村で登録した印鑑のことです。印鑑登録をすることで、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。 なお、認印(印鑑登録をしていない印鑑)で捺印しても、遺産分割協議書が無効になることはありません。しかし、不動産の相続登記の際に提出する遺産分割協議書は、実印で捺印したものでなければなりません。 こうした理由から、遺産分割協議書を作成する際には、実印で捺印し、印鑑証明書を添付することをおすすめします。

遺産分割協議書は相続手続の際に提出を求められる場合が多いので、相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ保管します。そうすることで、手続きが支障なく行えますし、後になって合意内容を覆すような主張をする相続人が出ることを防ぐ効果も期待できます。 さらに、遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付して保管することになるため、作成した遺産分割協議書の部数だけ、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

遺産分割協議書は、なるべく公正証書にすることをおすすめします。公正証書とは、公務員である公証人が作成する書類であり、高い証拠能力があります。 遺産分割協議書を公正証書にすると、次のようなメリットがあります。

特に、不動産等を相続する者が、代わりにお金を支払う「代償分割」では、踏み倒されるリスクがあります。そのため、公正証書で遺産分割協議書を作成することが有効です。

遺産分割協議書

被相続人の氏名 ●(●年●月●日死亡)

本籍地 ●

最後の住所 ●

生年月日 ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金

住所 ●

相続人 ● (実印)

住所 ●

相続人 ●

基本的には、こちらのひな形(テンプレート)をご利用いただければ、遺産分割協議を行うときにも参考になると思います。 ただし、特別な事情があるときには、それに対応する必要があります。例えば、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合には、そのような相続人の代理人が必要です。 代理人を選任したときには、その代理人に遺産分割協議に出席してもらい、署名と押印を行ってもらいます。 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の対応については、以下の各記事で解説しているのでご覧ください。

また、国税庁や法務局もひな形を公表しています。それらを利用しても良いですが、用途が限定されてしまうケースがあるため注意しましょう。 国税庁が公表しているひな形はこちらからダウンロードできます。

国税庁の遺産分割協議書の記載例遺産分割協議書を作成するときには、以下のようなケースで注意が必要です。

【「相続分の放棄」をする相続人がいるケース】

相続分の放棄とは、相続人が遺産を一切相続しないことです。相続分の放棄を希望する相続人がいるときには、その旨を遺産分割協議書に記載し、放棄する者を含めた相続人全員で署名・捺印する必要があります。

【「相続放棄」をする相続人がいるケース】

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、相続人という立場を放棄することです。相続放棄をした者は、遺産分割協議には参加しません。

【「代償分割」をする相続人がいるケース】

代償分割とは、不動産などの遺産を相続分よりも多く受け取る代わりに、代償金を他の相続人に支払う相続方法です。代償分割を行う相続人がいるときには、いくらの代償金を、いつ、誰が、誰に対して支払うのかを明記するようにしましょう。

なお、代償分割など、遺産分割の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺産分割協議書を作成した後に、新たな遺産が判明した場合には、その遺産についてのみ追加で遺産分割協議を行います。そして、その内容に関する遺産分割協議書を作成します。 すでに成立した遺産分割協議は基本的に有効なので、その部分について協議をやり直す必要はありません。 ただし、新たに判明した遺産の価値が遺産全体のなかでも特に大きい場合等、例外的なケースでは、すでに成立した遺産分割協議が無効になるおそれがあります。このケースであっても、新たな遺産が見つかった場合の取扱いについて、遺産分割協議書に記載しておいた場合には、その記載に従うことになります。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺産分割協議書は再発行できません。確かに、遺産分割協議書は、相続人全員に実印を押し直してもらえれば何度でも作り直すことができます。しかし、これはあくまで“他の相続人の協力があれば”作り直せるというだけで、厳密な「再発行」とは違います。また、他の相続人に再度の捺印を強制することはできないので、協力が得られなければ作り直すことはできません。したがって、再発行が必要な事態にならないよう、原本を大切に保管しておく必要があります。

遺産分割協議書に有効期限はありません。作成してから何年経っていても、その遺産分割協議書を使って相続手続ができますし、第三者に合意内容を証明することもできます。ただし、そのためには有効な印鑑証明書の原本が相続人全員分必要です。そのため、相続人に実印の変更や引っ越しなどをした者がいると、住民票や除票など遺産分割協議書上の住所と現住所のつながりを証明できる書類が必要となる場合があります。作成後は速やかに相続手続を行うべきでしょう。

遺産分割協議書の作成を、弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合には、大体5万~15万円程度の費用がかかります。そのため、自分で作成する方法や、より低額で作成してもらえる専門家を探す方法を検討する方が少なくありません。しかし、なるべくトラブルを招かない遺産分割協議書を作成するためには幅広い知識が必要です。また、書類を作成することだけでなく、相続についての相談に一括して応じられる専門家として、最も相応しいのは弁護士だといえるでしょう。

遺産分割協議書の効力は、相続が開始された時点から発生するため、実際に書面を作成するよりも前から効力を発揮することになります。これは、民法上、遺産分割協議の効力について、相続が開始されたときにさかのぼって発生すると定められているためです。

遺産分割協議書を無効にするためには、基本的には遺産分割協議に無効となる理由があったことが必要です。遺産分割協議が無効になる理由として、次のようなものが挙げられます。

遺産分割協議書は、将来的にトラブルになることを防ぐためにも、きちんと作成しておくことが大切です。しかし、作成する際には様々なポイントに注意する必要がありますし、それぞれの具体的な事情に応じて、作成する遺産分割協議書の内容を細かく変えていくことも重要です。 遺産分割協議の作成でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。 相続問題に強い弁護士なら、遺産分割協議書が個別の事情に応じた適切な内容になっているか、しっかりと確認することができます。さらには、ご依頼者様に代わって遺産分割協議書を作成することも可能です。 後々大きなトラブルに発展してしまうことを回避するためにも、遺産分割協議書の作成で悩んだ場合は、まずは私たちにご相談ください。