メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続問題について調べていると、「遺留分」という言葉を目にすることがあるかと思います。 一般的に、遺留分は「最低限の相続分」といった説明をされますが、具体的にどういった制度なのか、わかりにくいのではないでしょうか。 そこで今回は、相続手続を進めるうえで大きな障害となり得る「遺留分」の問題について、どのようなものか、誰に認められるか、どのように金額を計算するか等について解説します。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺留分とは、一定の範囲内の親族が取得できる、最低限の遺産の割合です。遺留分制度は、遺族の生活を保障すること等を趣旨として創設されました。 例えば、「愛人に全ての財産を相続させる」といった遺言が残された場合、本当に全ての遺産が愛人に渡ってしまうと、遺族が困窮するおそれがあります。遺留分制度は、こういったケースを見越して作られており、遺族が遺留分を受け取れなくなるほどの遺産を受け取った者に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使することによって遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。 なお、基本的に、法定相続分の2分の1(相続人が父母や祖父母等直系尊属のみの場合は3分の1)が遺留分として認められます。 詳しい法定相続人の範囲や相続人となることができる順位など、詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

【1】遺留分とは?

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

【2】どんな時に遺留分を請求できる?

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

【3】遺留分の割合について

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

「遺留分侵害額請求」は、「遺留分減殺請求」の代わりとなる新しい遺留分請求方法です。2019年7月に施行された民法改正によって切り替わりました。 これにより、遺留分の基本的な返還方法が、「現物返還」から「金銭支払い」へと変更されました。 遺留分減殺請求では、侵害された遺留分を遺産そのもので返還するという「現物返還」が基本とされていました。そのため、例えば、遺留分を請求された人が不動産のような物理的に分けられない財産を相続していた場合、遺留分請求者と共有しなければならず、売却が困難になる等の問題が生じていました。 しかし、遺留分侵害額請求に切り替わったことによって、侵害した遺留分は金銭で支払うのが原則とされました。その結果、財産を共有することで発生する問題を回避できるようになっています。

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められます。法定相続人とは、民法で定められた相続権のある親族のことであり、配偶者と子、両親等直系尊属、兄弟姉妹です。 つまり、遺留分が認められる相続人の範囲は、下記のとおりです。

法定相続人であっても、以下の人には遺留分は認められません。

なぜ被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていないのかというと、

①法定相続人の中で一番被相続人と関係性が遠いから

②兄弟姉妹が亡くなって代襲相続が行われると、より関係性の遠い甥・姪にまで遺留分が認められてしまうから

③遺留分を認めなくとも生活に困窮する可能性が低いから

といった理由があるためです。

相続放棄とは、被相続人のすべての財産に対する一切の相続権を放棄する制度をいいます。 遺留分はあくまで相続人に認められる権利なので、相続放棄をして相続人ではなくなった人には認められません。

相続放棄について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

相続欠格とは、不正な手段で遺産を得ようとするなど、民法で定められた欠格事由に該当する行為をした相続人の相続権をはく奪する制度をいいます。 相続放棄と同様、相続権がなくなって相続人ではなくなる以上、遺留分は認められません。

相続廃除とは、被相続人を虐待したりひどい非行を繰り返したりした相続人の相続権を、被相続人の意思ではく奪する制度をいいます。 相続廃除は、遺留分のある相続人の相続に関する権利をすべて失わせる制度なので、相続廃除を受けた人は当然遺留分を請求できません。

相続廃除について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

また、遺留分は代襲相続をした人(代襲相続人)にも認められ得ます。 代襲相続とは、本来相続権を持っていた人が被相続人より前に亡くなっていた場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失っている場合に、その子が相続人に代わって相続分を引き継ぐことです。 そのため、次に挙げる代襲相続人には遺留分が認められる可能性があります。

なお、代襲相続人は被代襲者の相続権をそのまま引き継ぐため、遺留分についても被代襲者と同じ割合だけ認められます。 代襲相続がどこまで続くのか、また、それぞれの代襲相続人にはどれだけの相続分が認められるのかなど、代襲相続に関する詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。

合わせて読みたい関連記事

相続人が有する遺留分の割合は、基本的に遺産全体の半分です。 ただし、相続人が両親や祖父母等の直系尊属(親子関係でつながった上の世代)だけであるときには、遺産全体の1/3とされています。

| 相続人 | 全員の遺留分の合計割合 | 各相続人の具体的な遺留分割合 | |||

| 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | ||

| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4÷人数 | × | × |

| 配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6÷人数 | × |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |

| 子のみ | 1/2 | × | 1/2÷人数 | × | × |

| 父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3÷人数 | × |

| 兄弟姉妹のみ | × | × | × | × | × |

遺産全体に対する「全員の遺留分を合計した割合」は、基本的に2分の1とされています。 ただし、相続人が直系尊属だけのときには、「全員の遺留分を合計した割合」は3分の1とされます。直系尊属とは、親子関係でつながった上の世代のことであり、両親や祖父母、曾祖父母等です。 つまり、遺留分権利者が両親等の直系尊属だけであったときには、遺産の3分の1が遺留分になるものの、他にも配偶者が相続人になるケース等では2分の1が遺留分になるのです。 なお、遺留分を請求するかは各遺留分権利者の自由なので、遺留分を請求しない者がいるケースもあります。そのため、遺産の2分の1や3分の1が遺留分になるとは限りません。

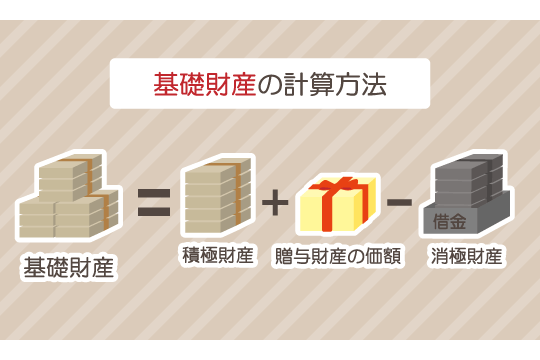

遺留分を計算するときには、最初に「遺留分の基礎となる財産」を計算します。

「遺留分の基礎となる財産」は、プラスの遺産(現金や預貯金等の金額に、株式や不動産、美術品等の評価額を加えた金額)に生前贈与した金額を加えて、マイナスの遺産(借金等)を差し引いて計算します。

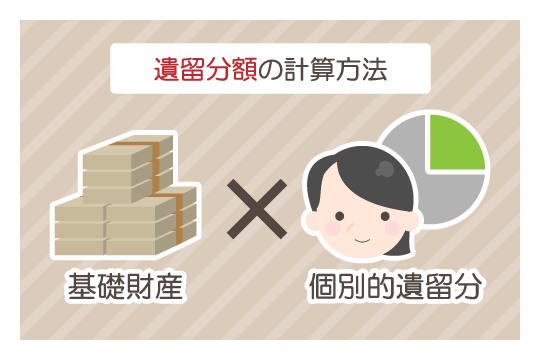

それから、遺産の総額のうち、遺留分になる割合をかけます。遺留分になる割合は、遺留分権利者が直系尊属だけのときには3分の1であり、配偶者や子等がいる場合には2分の1です。

「遺留分の基礎となる財産」は、プラスの遺産(現金や預貯金等の金額に、株式や不動産、美術品等の評価額を加えた金額)に生前贈与した金額を加えて、マイナスの遺産(借金等)を差し引いて計算します。

それから、遺産の総額のうち、遺留分になる割合をかけます。遺留分になる割合は、遺留分権利者が直系尊属だけのときには3分の1であり、配偶者や子等がいる場合には2分の1です。

ここで、具体例を使って、実際に遺留分を計算してみましょう。

| 相続人 | 配偶者、子A、子B |

|---|---|

| 法定相続分 | 配偶者2分の1、子2分の1ずつ(1人あたり4分の1) |

| 総体的遺留分 | 2分の1 |

| プラスの遺産 | 8000万円 |

| 贈与財産(生前贈与) | (被相続人の死亡1年前に)子Bに1500万円 |

| マイナスの遺産 | 1000万円 |

まず、遺産の総額を計算します。

●配偶者の遺留分=8500万円×1/2×1/2=2125万円

●子1人の遺留分=8500万円×1/2×1/2×1/2=1062万5000円

●配偶者:2125万円

●子A:1062万5000円

●子B:0円

遺留分を請求するときに計算に入れるべき財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけではありません。亡くなったことをきっかけに贈与された財産や、生前に贈与された財産も、遺留分侵害額請求を行うときには計算に加えます。 ただし、遺留分を侵害する贈与等について、相当額を請求するときには、次のような順番が定められています。

①遺贈

②死因贈与

③生前贈与

つまり、被相続人が愛人等に対して生前贈与をしていたとしても、先に遺贈や死因贈与に相当する金銭について請求しなければ、生前贈与に相当する金銭の請求はできないということです。 遺贈や死因贈与、生前贈与がそれぞれどのようなものかについて、次項以下でみていきましょう。

遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を贈ることをいいます。 相続ではないので、相続権のない人に対しても行うことができます。一般的に、例えば籍を入れていない愛人やお世話になった知人といった、相続権のない人に遺産を渡すために利用されるケースが多いです。

死因贈与とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに行われる贈与をいいます。 遺贈とは違い、財産を贈る側が一方的に行うことはできません。死因贈与を行うためには、財産を贈る側が受け取る側の合意を得て、あらかじめ契約を結んでおく必要があります。 なお、必ずしも書面で契約を交わす必要はありませんが、トラブルを防ぐために契約書を作成するのが一般的です。

生前贈与とは、文字どおり被相続人が生きている間に行われる贈与です。基本的に、相続が開始する前1年以内に行われたものに対して遺留分を請求できます。 1年以内に行われた生前贈与が複数回あるときには、より後に行われた生前贈与に対して請求します。また、同時に複数回の生前贈与が行われた場合には、その贈与額に応じた割合で請求を行います。 なお、1年よりも前に行われた生前贈与であっても、財産を贈る側と受け取る側の双方が「遺留分を侵害することになると知りながら行った」ものについては、遺留分請求の対象となります。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺留分侵害額請求とは、他の相続人等が被相続人から受けた贈与等によって遺留分に相当する遺産を受け取れなかった者が、贈与等を受けて遺留分を侵害した者に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求することです。 請求方法は以下になります。

遺留分侵害額請求について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺留分侵害額請求の請求方法に決まったやり方はありませんが、円満に解決するためにも、最初は話し合うことから始めましょう。 話し合いで合意できるようなら合意内容を書面にまとめ、そのとおりに支払いを受けることになります。 しかし、話し合いが決裂したときには、書面の内容と送付した事実を証明してもらえる「内容証明郵便」というサービスを利用して請求書を送るのが一般的です。 通常の郵便で送っても証拠が残らないため、請求した事実を証明し、時効が成立しないようにするために、記録を残すことは重要です。

請求を無視されたり、関係がこじれてしまったりして話し合いで合意することが難しいケースでは、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、調停委員会に話し合いのサポートをしてもらいます。 合意できれば調停成立となり、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。その後は取り決めどおりに支払ってもらえれば請求手続は終了します。

調停でも合意できる見込みがなく調停が不成立になってしまったら、管轄の地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を起こします。 訴訟では、当事者が行った主張・立証に基づいて、遺留分の請求を認めるべきか、認める場合はその割合や金額をどの程度にするのかを裁判所が決定します。

遺留分侵害額請求をする権利は、一定期間が経つと、「時効」または「除斥期間」の制度によって消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求権には時効があり、相続が開始したこと、および遺留分を侵害する贈与等が行われたことを知ってから1年が経過すると請求できなくなります。 「遺留分を侵害する贈与等」が行われたことを認識していることが要件なので、ただ贈与等が行われたことを認識しているだけであれば、時効は成立しません。 なお、内容証明郵便で請求書を送るなどして遺留分侵害額請求権を行使した後は、通常の金銭請求債権の消滅時効が進行します。

遺留分侵害額請求権には除斥期間があり、相続が開始してから10年が経過すると、相続が開始した事実や、遺留分を侵害する贈与等が行われた事実を知らなくても請求できなくなります。 遺留分に相当する金銭を請求する権利を失わないためには、請求を行って、通常の金銭を請求する権利に変えておく必要があります。ただし、金銭を請求する権利には5年の時効があるため注意しましょう。

遺留分は、相続が開始した後であれば自由に放棄することができます。相続が開始する前でも放棄することは可能ですが、他の相続人などから遺留分の放棄を強要されることを防ぐため、家庭裁判所の「遺留分放棄の許可」を得る必要があります。 なお、遺留分の放棄は相続放棄ではありませんので、相続権を手放すことにはならないことにご注意ください。あくまで遺留分を放棄するだけなので、遺留分に満たない遺産を相続することになるケースも十分に考えられます。 また、被代襲者が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合、代襲相続人は遺留分の請求をすることはできません。なぜなら、被代襲者は既に遺留分を放棄しているので、被代襲者の相続権をそのまま引き継ぐ代襲相続人は、遺留分のない相続権を引き継ぐことになるからです。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺留分侵害額請求をされてしまった場合には、基本的に拒否することはできません。そのため、遺留分侵害額請求をされてしまったら、次のような方法を検討すると良いでしょう。

また、落ち着いて請求内容をよく確認し、請求者の有する遺留分について検討すれば、遺留分を渡さなくていいという結論になるかもしれません。 具体的には、以下のような事項を検討すると良いでしょう。

遺留分侵害額を請求された場合にとるべき対応については、下記の記事で詳しくまとめているので、ぜひ併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

自分の遺産を誰にどのくらい渡すのかは、遺言によって自由に指定することができます。また、生前贈与も基本的に自由です。

しかし、遺留分に配慮せずに遺言で相続分を指定したり、生前贈与をしたりすると、後々大きなトラブルを招いてしまうリスクがあります。

そこで、相続人が遺留分で揉めないように、遺産を遺される方は、次項以下でご紹介する遺留分対策を事前に行っておくことをおすすめします。

自分の遺産を誰にどのくらい渡すのかは、遺言によって自由に指定することができます。また、生前贈与も基本的に自由です。

しかし、遺留分に配慮せずに遺言で相続分を指定したり、生前贈与をしたりすると、後々大きなトラブルを招いてしまうリスクがあります。

そこで、相続人が遺留分で揉めないように、遺産を遺される方は、次項以下でご紹介する遺留分対策を事前に行っておくことをおすすめします。

そもそも遺留分を侵害しない内容の遺言であれば、遺留分のトラブルは起こりません。 そこで、遺言を残す場合には、法定相続分から大幅に外れた割合で相続分を指定したり、特定の人に多くの財産を贈与したりしないなど、遺留分に配慮した内容にすることが効果的な遺留分対策となります。 また、特定の人に特別な割合で相続させたいときには、他の相続人が最低でも遺留分に相当する財産は相続できるように配慮する必要があるでしょう。 具体的にどのような点に注意して遺言書を作成すれば良いのか、詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。

合わせて読みたい関連記事

生命保険を活用して遺留分算定の基礎となる財産を減らしておくことも、遺留分対策として有効な手段のひとつです。 遺留分は、遺産の総額に基づいて計算します。この点、生命保険金を請求する権利は、基本的には遺産となりません。つまり、生命保険金は、遺留分を計算するときには遺産に含める必要がありません。 そのため、被相続人が生前に生命保険に加入しておけば、遺留分の金額を減らすことができます。 ただし、遺産の総額からみて、保険金の額、その額の遺産の総額に対する比率等があまりに大きすぎる等の特別な理由がある場合には、特別受益とみなされて遺留分を侵害することになるリスクがあります。

下記の例のとおり、ひとりあたりの遺留分(個別的遺留分)は、基本的に相続人が増えれば増えるほど減っていきます。

| 相続人の構成 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子2人、養子1人 |

|---|---|---|

| 個別的遺留分 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 (子A:4分の1) (子B:4分の1) |

配偶者:2分の1 子:2分の1 (子A:6分の1) (子B:6分の1) (養子:6分の1) |

養子には実子と同じ相続権や遺留分が認められます。そのため、養子を含めた子はその人数分、子全体に認められる相続権や遺留分を分け合うことになります。 したがって、被相続人が養子を迎えて遺留分を持つ子の数を増やすことで、それぞれの遺留分を減らすことができます。

被相続人は、遺言で遺留分侵害額負担の順序を指定することができます。 そのため、例えば、遺留分侵害額請求ができる相手方の順位を指定することで、特定の相続人や贈与を受けた人などが遺留分侵害額請求の対象とならないように守ることができます。

遺留分侵害額請求に対して、自分に寄与分があることを主張して、遺留分侵害額を減らすよう反論することはできません。 寄与分とは、介護サービスを利用する代わりに相続人が献身的に介護したなど、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、その相続人の相続分を増やす制度です。 しかし、遺留分の計算をする際に寄与分を考慮しなければならないという条文上の根拠はありません。 また、法改正前の事例ですが、東京高裁平成3年7月30日判決は、遺留分侵害額請求に対する寄与分による反論を認めませんでした。 寄与分について詳しく知りたい方は、下記の記事で解説をご覧いただけます。

合わせて読みたい関連記事

請求を受けても遺留分に相当する金銭を支払わなかった場合には、裁判等に発展し、最終的には強制的な手段で取り上げられてしまうことになるでしょう。 遺留分侵害額請求は、法律で認められた正当な権利なので、拒否することはできません。そのため、請求されたら速やかに対応することが大切です。 ただし、相手方が遺産を本来よりも高額なものと考えていると、請求される金額も高額になるおそれがあります。そのような場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

可能です。

ただし、遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」といった記載をしても、法的には何の効力もありません。遺留分は一定の相続人に認められる重要な権利なので、遺言によっても侵害できないからです。

とはいえ、遺言書は被相続人の最期の意思を示すものです。こうした記載を遺言書に盛り込み、遺留分権利者に伝えられるようにしておけば、遺留分権利者がその意思を汲んで遺留分侵害額請求を思い留まってくれる可能性があります。

遺留分は、相続に関する問題のうち、特にトラブルになりやすいものの1つです。 遺留分のトラブルを回避するために、生前に遺言書を作成しておくことや、生命保険金を活用することが考えられます。しかし、それらの対策により、かえって相続人が揉めてしまうリスクがあります。 また、相続人として、遺留分を侵害されてしまった場合や、遺留分を侵害したために請求を受けてしまった場合には、法的な知識を踏まえて相手方と交渉する必要があります。 遺留分によるトラブルを防止したい方や、遺留分についての争いを抱えてしまった方は、ぜひ私たちにご相談ください。状況に応じて、ご満足いただける提案をいたします。