メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

誰かが遺言書によって高額の財産を残してくれたら、とても嬉しいと思うことでしょう。しかし、そのようなケースでは、法定相続人の遺留分を侵害しているかもしれません。 遺留分侵害額請求をされても無視したり、放置すると、調停や裁判に発展するおそれがあります。そのため、なるべく事態を悪化させないように解決するためには、遺留分について正しく理解して対応しなければなりません。 この記事では、遺留分侵害額を請求されたときの流れや確認すべきこと、対処法等について解説します。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺留分侵害額請求をされた場合、その請求が正当なものであれば、請求者に対して基本的には金銭での支払いを行うことになります。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続財産の最低限の取り分です。遺留分を受け取ることのできなかった者は、他の相続人等に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できます。 遺留分には、法定相続人の権利を守る意味合いがあるので、たとえ被相続人の意思であっても、失わせることは容易ではありません。 なお、遺留分侵害額請求とは、遺留分に相当する相続財産を受け取ることのできなかった場合に、不足する相続財産に相当する金銭を取り戻すために行う請求のことです。

遺留分侵害額請求を受けた後の流れは、一般的に以下のようなものです。

なお、調停をせずに訴訟を提起することは原則としてできません。まず調停を行わなければならない制度のことを「調停前置主義」といいます。 調停は裁判所で行われますが、あくまでも話し合いであり、強制的に結論が出されるわけではありません。そのため、調停で結論が出なかったときには訴訟による解決が図られます。

遺留分侵害額請求を受けてしまったら、放置せず、すぐに対応しましょう。 放置すると、相手方が調停や訴訟を申し立ててくるリスクがあります。話し合いで解決できる可能性があったケースでも、紛争が悪化してしまうかもしれません。 また、請求を受けると、その日の翌日から法定金利(現在は3%)と同じ利率で遅延損害金が発生するため、放置すればするほど金額が大きくなってしまうリスクがあります。 遺留分侵害額請求は、一般的には「遺留分侵害額請求通知書」が内容証明郵便によって届けられます。 内容証明郵便は、遺留分侵害額請求の内容等を証明するための手紙です。そのため、内容証明郵便の通知を無視したとしても、遺留分の請求をされたことに変わりはありません。 むしろ、なるべく早く話し合いを行うことで、より良い解決が可能となるでしょう。

遺留分侵害額請求をされたら、主に以下の4つのポイントについて確認しましょう。

これらのポイントについて、次項より解説します。

遺留分侵害額請求通知書が届いた場合には、遺留分権利者からの請求であるかどうか確認しましょう。 例えば、相手方が被相続人の兄弟姉妹であるケースでは、遺留分権利者ではありません。また、被相続人に子がいるケースでは、被相続人の両親などは基本的に遺留分権利者になりません。 また、相続放棄をした者や、相続欠格または相続人廃除によって相続権を失った者にも遺留分はないので確認しましょう。

遺留分侵害額請求権は、次のいずれかの期間を経過すると時効になります。

そのため、遺留分侵害額請求が、これらの期間を経過した後になされたのであれば、消滅時効を援用することによって遺留分を支払う必要はなくなります。 時効が過ぎていないか、内容証明郵便の日付などを確認しましょう。

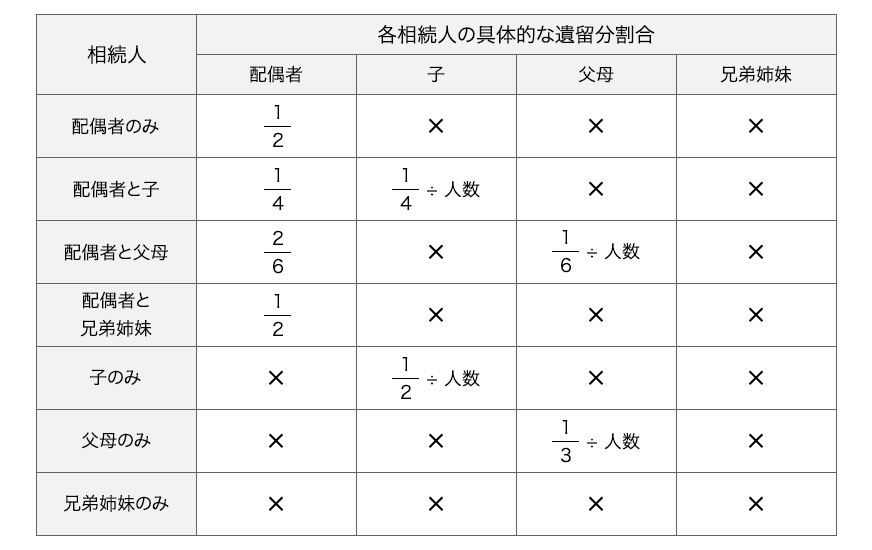

相続財産の全体から、遺留分に相当する財産を受け取った者は、遺留分を侵害されていないため請求する権利がありません。 遺留分の金額は、以下のような式によって計算します。

各相続人の遺留分の金額=遺留分の全体の金額×法定相続分

遺留分の全体の金額は、遺留分権利者が両親や祖父母等だけであれば相続財産の1/3、それ以外の場合には相続財産の1/2とされています。

しかし、遺産全体の金額を評価するためには、不動産や株式などの金額を正確に評価しなければなりません。また、遺産の金額に加えるべき生前贈与などについても確認する必要があります。 遺留分の金額が正しいかが分からないときには、弁護士などの専門家に相談することもご検討ください。

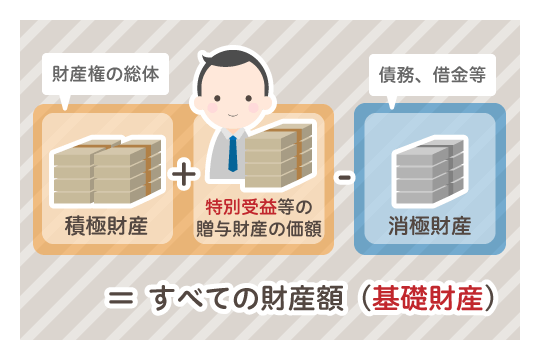

遺留分侵害額請求をした者に、特別受益がなかったかを確認しましょう。特別受益があれば、侵害した遺留分が減るため、返還する金銭を減額できる可能性があります。 特別受益とは、遺言書によって贈られた財産や生前に贈られた財産などによって受けた利益のことです。 遺留分は、相続開始時の財産額ではなく、特別受益等の価額を含めたすべての財産額から算出します。

すべての財産額(基礎財産)=積極財産+特別受益等の贈与財産の価額-消極財産

特別受益について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺留分侵害額請求をされた場合の対応として、以下のどちらの方針をとるかによって対応が変わります。

これらの方針について、次項より解説します。

遺留分侵害額請求を受けたときに、相手方が請求権者であり、遺留分の金額も専門家などが算出した間違いのないものであれば、正当な請求であるため応じることになります。 しかし、支払いが難しい等の事情がある場合には、減額の交渉や分割払いの交渉をすることは可能です。相手方が同意してくれれば、支払いを抑えられます。 このとき、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続についての遺留分であれば、基本的に金銭を支払って解決します。

遺留分侵害額請求を受けたときに、遺留分を支払えるだけの財産が残っていない場合には、請求権者に支払期限の延長を求めましょう。そのときには、遅延損害金をなるべく発生させないようにする必要があります。 延長を認めてもらったら、その事実を証明するために書面に残しておきましょう。 相手方が支払期限の延長に応じてくれないときは、裁判所の手続きを利用して、相当の期限の許与を求めることもできます。 裁判所に認めてもらった期限までに支払えば、遅延損害金を支払う義務は発生しません。

相手方に請求する権利がない場合や、提示金額に納得できない場合等では、請求を認めない姿勢で争います。 まずは話し合いを行いますが、まとまらない場合には、相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員を交えて合意を目指した話し合いを行いますが、合意に至らない場合には調停不成立となります。調停不成立になった後、遺留分侵害額請求訴訟が提起されれば、最終的には裁判所が判断することになります。 遺留分侵害額請求を受けて相手方と交渉する際には、紛争の蒸し返しを防ぐために、以下のような対応を行いましょう。

遺留分侵害額請求を受けて訴訟を起こされた場合には、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。 訴訟になって敗訴してしまうと、財産を強制的に差し押さえられてしまうおそれがあります。そのため、訴訟では的確な反論を行わなければなりませんが、有効な証拠を提示して主張を伝えるのは難しいことです。 また、訴訟の手続きは平日の昼間に行われるため、出廷する負担だけでも軽くありません。 弁護士であれば、訴訟でのやり取りに対応が可能であり、依頼人の代理として出廷することもできます。

弁護士に依頼した場合には、一般的に以下のような費用がかかります。

これらの金額は、相続財産の金額等によって変動します。 費用が気になる方は、弁護士事務所へ問合せをして確認したり、無料相談会で費用について相談したりすると良いでしょう。

遺留分侵害額請求をされたとしても、ご自身が受け取った遺産を手放したくないと考える方も多いかと思います。正当な遺留分の請求には応じなければなりませんが、請求が正当であることを確認するためには専門的な知識が必要です。 また、請求をすべて拒否する姿勢を見せた場合、請求権者は当事者だけによる話し合いを諦めて、調停や訴訟によって争うことになるかもしれません。 そのため、なるべく早い段階から、調停や訴訟となった場合も視野に入れた交渉が必要です。 調停や訴訟の手続きによる負担は、慣れない方には重いものでしょう。 相手方に渡す遺留分を少しでも減らし、手続きによる負担を軽減するために、なるべく早く弁護士にご相談ください。