メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

誰かが亡くなったときに、遺言書が作成されていなければ、亡くなった方の配偶者や子など、遺産を相続できる者が全員集まって遺産分割協議を行います。

ただし、注意点を押さえておかなければ、協議の結果が無効になってしまうおそれがあります。

そこで今回は、遺産分割協議の具体的な流れや注意点、話し合いで揉めてしまった場合の対処法などについて解説します。遺産分割協議に関する理解を深めていただくためにも、ぜひご覧ください。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-979-039

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の分割方法を決めるため、相続人が全員で行う話し合いのことです。相続人が全員参加しなければ、協議が成立したことにはなりません。

遺産分割協議が必要なケースと不要なケースに次のものが挙げられます。

【遺産分割協議が必要なケース】

【遺産分割協議が不要なケース】

遺産分割協議について、短時間で見られる動画にまとめていますので、こちらをご覧ください。

1分半でわかる!はじめての遺産分割協議

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割協議を行う必要はありません。

しかし、遺言書に分割割合のみが記載されており、分け方については記載がない場合など、遺言内容から分配方法が定まらない場合は遺産分割協議が必要です。

また、不備のない遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により遺言書の内容とは違う方法で遺産を分けることができます。

ただし、相続人が幼いなどの理由から、遺言書に「遺産分割の禁止」が定められていると、設定された期間が過ぎるまでは遺産分割協議ができません。

また、遺産分割協議をするときには、相続人以外にも同意が必要な場合があります。これについては次項で解説します。

遺言書に、相続人以外の者に対する「遺贈」や「遺言執行者の指定」といった内容が含まれていたならば、遺産分割をするときに、受遺者(遺贈をされる者)や遺言執行者の同意を得なければならないことがあります。

遺贈とは、遺言によって、亡くなった人の財産の全部または一部を贈与することです。相続と違い、遺贈では、相続人でない者(例えば、被相続人の友人や内縁の妻など)にも財産を譲ることができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為をする者です。遺言どおりに手続きを進める義務を負う遺言執行者の同意も得ておいた方がよいでしょう。

遺贈と遺言執行者についてより詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割協議がなかなか成立しないときは、調停や審判を申し立てる方法が考えられます。

調停とは、調停委員を間に入れて行う話し合う手続きであり、納得できなければ合意する必要はありません。

審判とは、調停がまとまらなかったときに行う手続きであり、裁判所によって遺産分割の方法が決められます。

裁判所で調停や審判を行うと、手続きに時間がかかってしまいます。早く解決したいときには、弁護士などの第三者に仲介を依頼する方法もあります。

遺産分割調停や遺産分割審判について詳しく知りたい方は、以下の記事でそれぞれ解説しているのでご覧ください。

遺産分割協議は、次のような流れで行います。

次項より、これらの各手続きについて説明していきます。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。しかし、思わぬところに相続人がいるケースがあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

そのため、遺産分割協議を行う前に相続人調査を行い、誰が法定相続人なのかを正確に調べる必要があります。相続人調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集めて行います。

まずは被相続人の最後の戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で取得します。そこから遡り、最終的には出生時の戸籍謄本を取得します。集めた戸籍から、兄弟姉妹、子、養子などの存在を明らかにします。

なお、相続人調査の流れなど、さらに詳しい内容は以下のページで解説しています。こちらもぜひご一読ください。

合わせて読みたい関連記事

相続人調査が完了して相続人が確定したら、次は相続財産(遺産)を調べ、分配する遺産がどれくらいあるのかを確認します。 相続財産の調査では、現金・預貯金・不動産・株式などのプラスの財産はもちろんのこと、借金・ローン・滞納している税金などのマイナスの財産も調べる必要があります。なぜなら、マイナスの財産も相続の対象に含まれるからです。 相続財産の調査を終えたら、その後の話し合いや相続手続きをスムーズに進められるよう、財産を一覧にした財産目録を作成し、書面にまとめておきましょう。 資産も負債も見落とさないように、以下の表に記載したものを、様々な場所で慎重に探す必要があります。

| 財産 | 確認するもの (探す場所) | |

|---|---|---|

| 資産 | 不動産 |

|

| 現金・預金・株など |

|

|

| 動産 | 金庫・戸棚・引き出し(被相続人の自宅・トランクルーム) | |

| そのほか | 貸金庫(金融機関) | |

| 負債 | 借金・ローン |

|

| 滞納している税金 | 郵送物 | |

| そのほか | 金庫・戸棚・引き出し(被相続人の自宅) | |

以下のページでは、さらに詳しい相続財産の調査方法を解説しています。こちらもぜひご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

相続人調査と相続財産の調査が完了したら、いよいよ相続人全員で遺産の分割方法に関する話し合い(遺産分割協議)を行います。

遠方に住んでいる相続人がいる等、相続人全員が集まることが難しい場合には、次に挙げる方法を用いることも可能です。

相続人全員の合意を得るということが重要ですので、誰か1人でも反対すると遺産分割協議は成立しません。

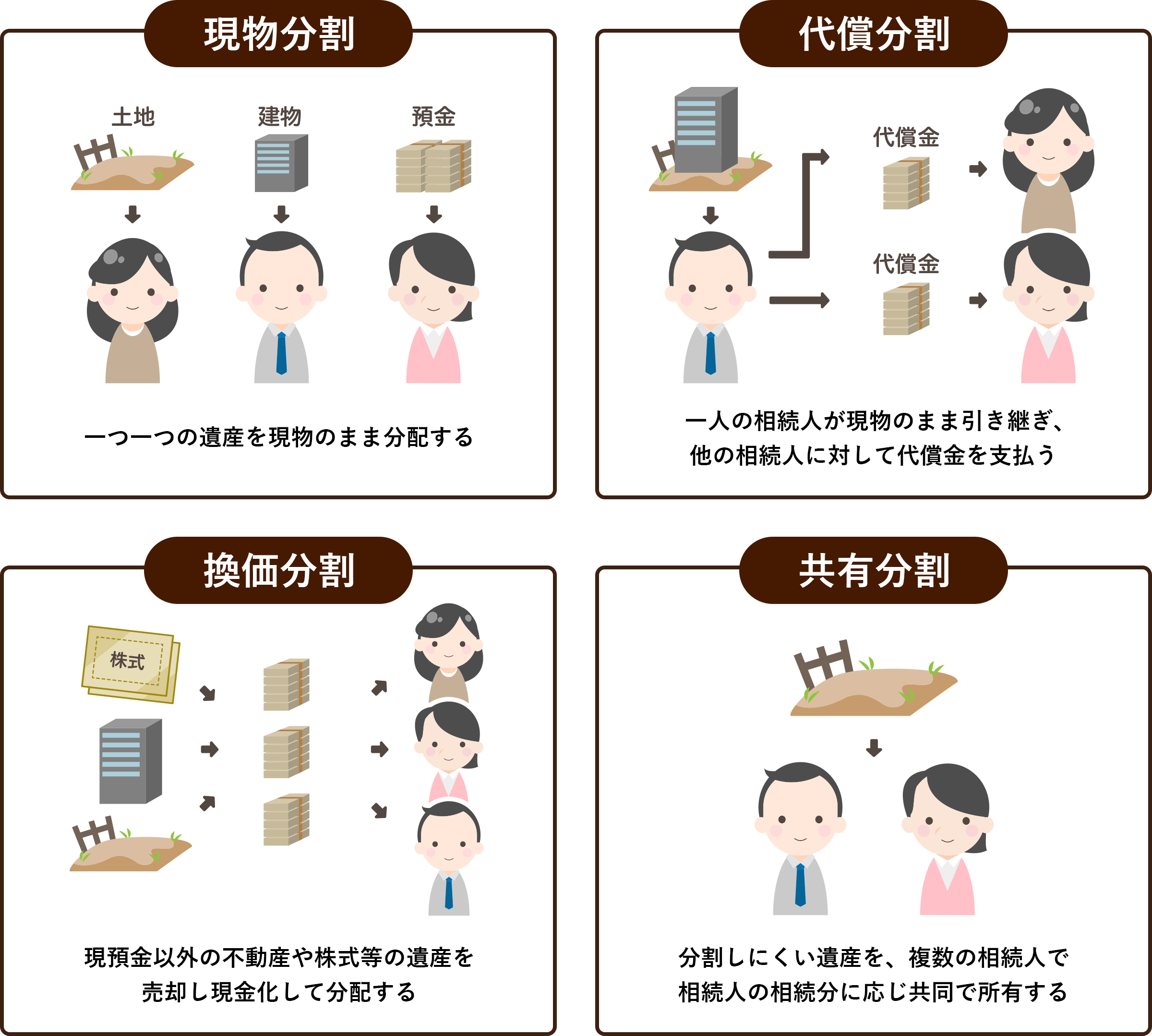

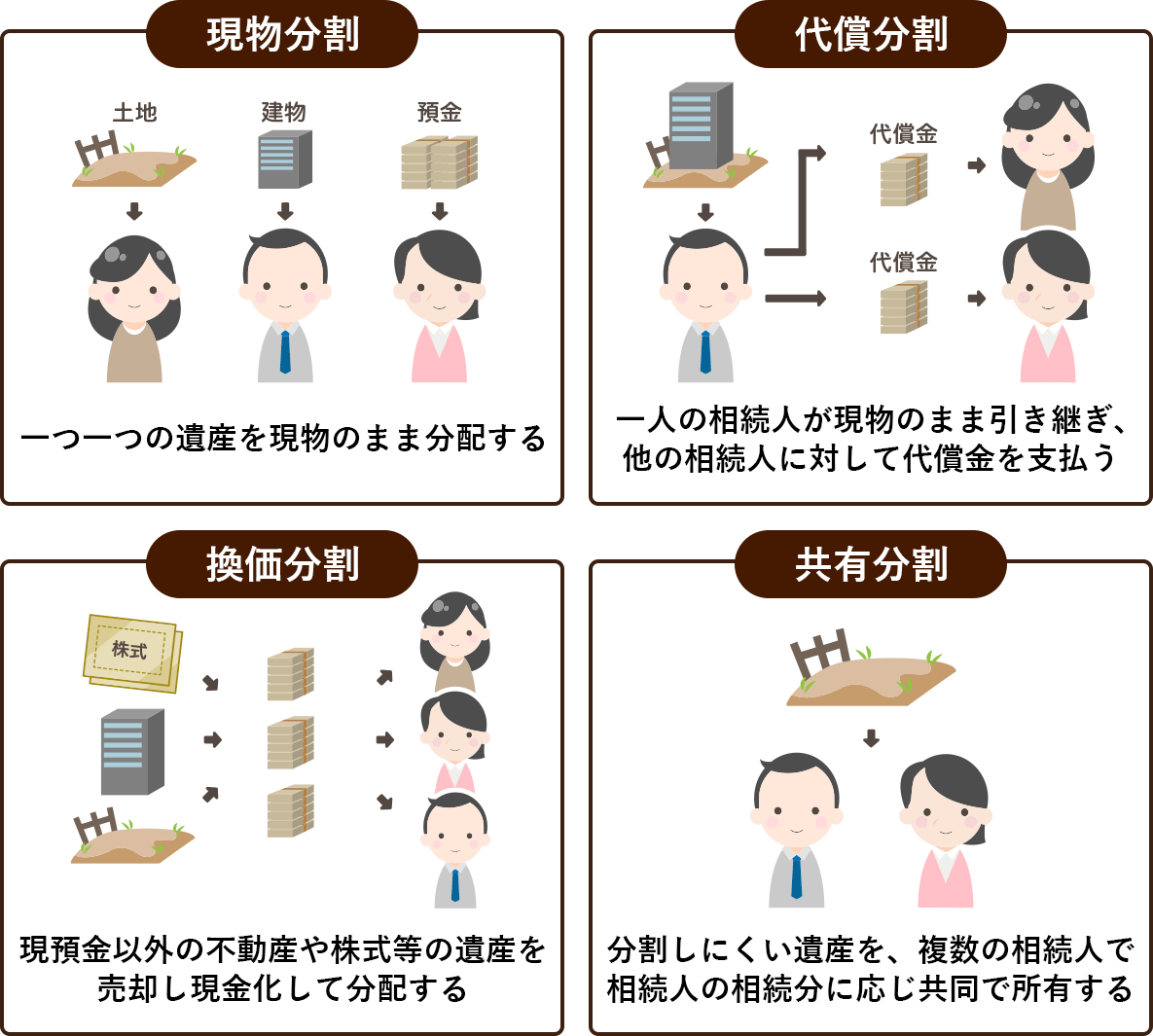

上の図のように、遺産の分割方法は、主に以下の4種類に分けられます。

基本的には「現物分割→代償分割→換価分割→共有分割」の順番で優先的に検討して、遺産の分割方法を決めていくと良いでしょう。

各分割方法の詳細については、以下の記事で説明しているので併せてご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

遺産の分割方法についてすべての相続人が納得し、話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

遺産分割協議書とは、遺産の分割について相続人間で合意した内容をまとめた書面です。「誰が」「どの財産を」相続するのかを細かく記載して、相続人全員が署名・捺印するので、遺産分割協議による合意内容を証明する証拠となります。

必ず作成しなければならないわけではありませんが、後になって合意内容と食い違う主張をする相続人が出てくるなどのトラブルを防ぐために必要です。

なお、以下の手続きを行う場合は、遺産分割協議書を提出しなければならないため作成しておくべきでしょう。

遺産分割協議書の具体的な作成方法は、以下の記事で説明しています。ひな形(テンプレート)も載せているので、ぜひ参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

遺産分割協議に関して特に注意するべき点について、以下で解説します。

一度成立した遺産分割協議のやり直しは基本的にできないので、安易に合意してしまわないようにご注意ください。すべての相続人の合意が得られれば、やり直すことができますが、ごく例外的なケースに限られます。

また、遺産分割協議が無効となった場合には、協議のやり直しが必要となります。

遺産分割協議が無効となるケースとして、次のものが挙げられます。

遺産分割協議を成立させるためには、協議内容について、相続人全員が合意する必要があります。そのため、一部の相続人が参加しなかった遺産分割協議は無効になります。

特に、以下のようなケースについては注意しましょう。

認知症を患っている相続人は遺産分割協議に参加できないので、代理人を立てる必要があります。代理人には、本人が事前に選任しておいた「任意後見人」と、裁判所に選任してもらう「成年後見人」がいます。

任意後見人と成年後見人の違い等については、以下の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

未成年者は遺産分割協議に参加できないので、本来であれば法定代理人である親権者が協議に参加します。親が代理人になれない場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てることができます。

特別代理人の選任方法や、誰が特別代理人になれるのか等については、以下の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

海外在住の相続人については、テレビ電話やメール等、意思の疎通ができるツールが利用できるのであれば、遠隔で遺産分割協議を行うことができます。そのため、協議のために帰国してもらう必要はありません。

印鑑登録証明書が取得できない場合などの手続きの流れや注意点等については、以下の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

行方不明の相続人は、戸籍の附票によって現住所を確認します。それでも所在が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。

遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合には、期限である「相続が開始されたことを知ってから10ヶ月以内」に終わらせるべきでしょう。

申告が遅れると、次に挙げるような相続税の軽減措置が受けられなくなるおそれがあるので注意しましょう。

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することによって、期限を延長することが可能です。

そして、遺産分割協議が成立すれば、その後の4ヶ月以内に更正の請求をして軽減措置を受けることができます。

被相続人に多額の借金がある場合などには、相続放棄や限定承認を行うことができますが、どちらも相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

相続放棄とは、相続に関するすべての権利を放棄する手続きです。

限定承認とは、相続する預貯金や不動産などのプラスの財産に相当する金額だけ、借金などのマイナスの財産を相続する手続きです。

遺産分割協議で相続放棄すると伝えても、家庭裁判所で手続きをしなければ相続放棄にならないため注意しましょう。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

遺産分割協議で揉めやすいケースについて、以下で解説します。

遺産に土地や家といった不動産が含まれているケースは非常に多いですが、この場合、「分割方法」や「評価方法」について揉めることが多いです。

例えば、不動産そのものを相続したい人が複数いたり、不動産を売って現金で取得したい人がいたりすると揉めがちです。

また、不動産の分割方法では合意したものの、不動産の評価方法について揉めることも少なくありません。

特に、誰かが不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うケースでは、評価額についての意見が合わずに揉めるおそれがあります。

しかし、複数の相続人で不動産を「共有」することは、問題を先送りするだけなので望ましくありません。

分割するときには、基本的に「現物分割→代償分割→換価分割→共有分割」の順番で検討すると良いでしょう。

不動産の評価については専門家に依頼する方法もありますが、費用がかかるため事前に弁護士に相談することをおすすめします。

合わせて読みたい関連記事

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、貢献度に応じてその人の相続分を増やす制度です。自身の寄与分を主張する相続人がいる場合には、遺産の分割を巡って揉めやすいです。

例えば、通常ならヘルパーなどの手伝いが必要な被相続人の介護を一手に担っていたようなケースや、被相続人の事業を無償で手伝っていたようなケースでは、寄与分が認められる余地が出てきます。もっとも、寄与分の認定は遺産分割調停や審判でも難しいです。

しかも、寄与分を主張して相続する遺産の増額を求めても、他の相続人がすんなり受け入れてくれることは少ないでしょう。寄与分を主張する相続人と認めない相続人が対立し、遺産分割協議がまとまらないケースは多く見られます。

なお、寄与分の制度に関する詳細を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

特定の相続人が、被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合など、「特別受益」を受けていたケースでも揉めるおそれがあります。

特別受益を受けていない他の相続人にとっては、生前贈与などの分だけ相続財産が減ったことになるため、自分の相続分も減ったと考えるからです。

この場合、遺産分割の際に特別受益を受けた相続人がいることを考慮して、それぞれの相続人の相続分を計算します。

これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。しかし、「何が特別受益にあたるのか」の判断は難しいので、特別受益を受けた相続人がいるケースではトラブルが起こりやすいと言えます。

特別受益の持ち戻しの具体的な仕組みなど、特別受益についてより詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

内縁の配偶者には相続権がないため、被相続人に法定相続人がいる場合、揉め事になりやすいです。 内縁関係にあるということは、事実上婚姻関係にあるということです。しかし、内縁関係(事実婚)はあくまで法律婚に準じた関係としてしか扱われません。そのため、たとえ法律婚の夫婦と同様に生活して共同で財産を築いていたとしても、被相続人名義の財産は、法律婚の配偶者や、前配偶者との子などの法定相続人のものとなってしまいます。内縁の配偶者にとっては、とても納得できることではないでしょう。 ただ、遺言によって内縁の配偶者に遺贈する旨が定められていれば、内縁の配偶者も財産を失わずに済みます。とはいえ、法定相続人には遺留分があるので、場合によっては遺留分侵害請求をされるなど、トラブルに繋がるリスクはあります。

被相続人に、前配偶者との子や認知している隠し子がいるケースも、トラブルになりがちです。 このような場合、相続人同士にはたいてい交流がありませんし、相続開始後に初めて存在を知ることもあるでしょう。被相続人の現在の家族からしてみれば、縁遠い他人に遺産を渡すことになるので、納得できないかもしれません。 しかし、前配偶者との子や認知されている隠し子にとって被相続人は親ですし、法定相続人である以上は当然に相続権を主張できます。 お互いの意見が真っ向からぶつかり合う問題であり、感情的な対立を招く可能性が高いため、かなり揉めやすいケースだといえるでしょう。

被相続人の介護が長年に渡って続いたケースや、多額の生前贈与を受けた相続人がいるケース等、トラブルが予想されるケースでは早めに弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

早い時点で弁護士に相談するメリットとして、以下のことが挙げられます。

遺産分割協議のご相談をお考えの方は、こちらのページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺産分割協議に、いつまでに始め、いつまでに成立させなければならないといった期限はありません。

ただし、相続放棄や限定承認は相続開始後3ヶ月以内に行う必要がありますし、相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内に行わなければなりません。

また、相続税には「配偶者控除」などの軽減措置がありますが、申告期間内に遺産分割協議をまとめ、相続税の申告書を提出しなければ受けられなくなってしまうため、なるべく早く協議することが望ましいでしょう。

遺産分割協議の場で申告するだけでは、相続放棄をすることはできません。そのため、相続放棄をしたつもりでも「相続分の放棄」として扱われます。

相続分の放棄とは、相続人の地位は維持しつつ、自分の相続分を他の人に譲ることです。ただ、相続分の放棄は債権者に対しては主張できないので、被相続人にお金を貸していた人などから「借金を返せ」と言われてしまうリスクがあります。

これに対して、相続放棄は、相続人の地位を捨てて一切の財産の相続を拒否することです。家庭裁判所に放棄する旨を申述すれば相続放棄が可能です。相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する資格も必要もなくなります。

相続放棄の詳細や、相続分の放棄との違いが気になる方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて話し合いを行います。

調停では、調停委員会が当事者の間に入り、詳しい事情やそれぞれの言い分、希望などを聴き取り、場合によっては解決策を提案したり、助言をしたりして話し合いを進めていきます。

それでも話し合いがまとまらない場合には、調停不成立として「遺産分割審判」に移行し、裁判官が適切な遺産の分割方法を判断します。この判断に納得できなければ、2週間以内に即時抗告という手続きをとり、不服を申し立てます。

「遺産分割調停」は、ほとんどの人にとって慣れない手続きであるため、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議で決めた分割方法が、遺言書の内容に反するのであれば、成立した遺産分割協議は基本的に無効となります。この場合には、遺言書で指定されたとおりに遺産分割を行います。

しかし、相続人全員が合意し、遺言書ではなく遺産分割協議で決めた分割方法を優先させることになったときは、成立した遺産分割協議で決めた方法で遺産分割をすることができます。

なお、遺言書に「相続人の廃除」や「子の認知」等の身分関係について記載されていた場合、遺言執行者が指定されている場合、相続人以外の第三者が受遺者とされている場合には、成立した遺産分割協議が無効になる余地があるので注意が必要です。

新たな遺産が発見された場合には、その遺産のみを対象に、追加で協議すれば足りると考えられています。なぜなら、すでに成立した遺産分割協議は基本的に有効だからです。なお、すべての相続人が合意すれば、協議をやり直すことは可能です。

ただし、新たな遺産が、他の遺産と比べて特に大きな価値を有しており、その遺産があることを知り得ていたら協議に合意しなかったと考えられるケースでは、成立した遺産分割協議が無効になるおそれがあります。

このような事態を防ぐためにも、協議成立後に新たに遺産があることが判明した場合の取り扱い方を前もって決めておき、遺産分割協議書に記載しておくと良いでしょう。

相続問題をこじらせずに解決するためには、遺産分割協議を始める段階で、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

例えば、被相続人のためを思っての行動であっても、法律的な観点や、他の相続人の価値観においては認められにくいものであることが少なくありません。これが原因となって相続人間の感情がこじれ、後々の親族付き合いにも深刻な影響を与えてしまうケースがあります。

トラブルに発展することを防ぎながら、ご依頼者様の希望に最も近い形での遺産分割をすすめられるよう努めていきますので、ぜひ私たちにご相談ください。